Gedächtnistechniken aus dem Mittelalter

Mnemotechniken, also das Wissen darüber, wie man das Gedächtnis möglichst zuverlässig für das Behalten vieler Inhalte nutzt, gibt es schon seit der Antike. Angelika Kemper, Forscherin am Institut für Germanistik, erklärt im Gespräch mit ad astra, in welchen Kontexten die Gedächtnistechniken entstanden sind und wie sie bis heute fortwirken.

Sowohl die Busabfahrtszeiten an der Haltestelle als auch die Abholfach-Codes im Möbelgeschäft: Heute vertrauen viele auf Smartphones und schießen ein Foto, bevor sie sich etwas zu merken versucht haben. In der semi-oralen Kultur des Mittelalters, an dessen Ende der Buchdruck gerade erst erfunden wurde, spielte ein zuverlässiges Gedächtnis eine entscheidende Rolle. Darauf ist auch zurückzuführen, dass im 15. Jahrhundert die Ars memorativa einen Boom erlebte. Die Altgermanistin Angelika Kemper erklärt dazu: „Dabei geht es um die künstliche Erweiterung des menschlichen Gedächtnisses mithilfe gedächtnisstrukturierender Methoden.“

Mehr Wissen erfordert mehr Gedächtnis

„An der Wende zwischen Spätmittelalter und dem Beginn der Frühen Neuzeit hat die Menge an Wissen deutlich zugenommen“, erläutert Kemper. Es gab mehr verschriftlichte Informationen, neue Universitäten wurden gegründet und Studierendenzahlen stiegen an. In den Klöstern gab es Reformen und Bibliotheken wurden neu geordnet. Gleichzeitig trat der Humanismus in Erscheinung. Zu der Zeit waren viele auf Gedächtnistechniken angewiesen: Wissenschaftler, Humanisten oder Mönche waren auch diejenigen, die das Wissen darüber, mit welchen Tricks man sich Inhalte am besten merken kann, in Traktaten festgehalten haben.

Wissen an Orten ablegen

Eine Methode, die dabei zum Einsatz kommt, sind die mentalen Gedächtnisörter. Kemper erklärt: „Man stellt sich dabei einen architektonischen Raum möglichst lebensecht vor. Das kann ein Haus, ein Stadtplan oder auch eine Reiseroute sein. Der Raum soll dem Lernenden bekannt sein. Dort werden dann mentale Bilder platziert, die mit Inhalten assoziierbar sind.“ Die Bilder enthalten also die Merkinhalte; die Orte bilden die feste Struktur, die dem Wissen eine Ordnung zugrunde legt und es ermöglicht, das zu Behaltende zu komprimieren. „Die Bilderreihe kann man dann anlassbezogen auswählen. Zur Veranschaulichung lässt sich der so genannte Wachstafelvergleich heranziehen: Die Örter sind wie die Wachstafeln und die Bilder sind wie die Schrift, die man wieder ausstreichen und löschen kann.“ Bei der Wiedererinnerung spaziert man durch die virtuellen Räume und sammelt die Bilder wieder auf bzw. dekodiert sie. Diese Methode, über die man auch heute in so manchem Gedächtnistraining-Ratgeber liest, geht übrigens sogar auf die Antike zurück: Schon Quintilian und Cicero haben vor rund 2.000 Jahren über diese Technik geschrieben.

Ungewöhnliches bleibt im Gedächtnis

Schon damals legte man besonders darauf Wert, dass die Gedächtnisbilder möglichst skurril und abnorm sind. „Beispielsweise haben sich die Figuren außergewöhnlich brutal oder obszön verhalten. Das sah man schon in der Antike und im Mittelalter als Stimulus für das Gedächtnis“, so Kemper. Was einem hingegen bekannt und geläufig ist, merkt man sich kaum. Wenn es, wie es bei manchen Traktaten der Fall ist, auch Gedächtnisillustrationen gibt, zeigen diese beispielsweise tierisch-menschliche Mischwesen, die besonders auffällig sind.

Sechs Traktate als Ausgangsbasis

Eine wichtige Gruppe dieser Traktate ist in Italien ab 1420 entstanden. Die Lehren, die von byzantinischen Gelehrten nach Italien gebracht wurden und sich in den süddeutschen Raum hinein verbreitet haben, sind sehr vielgestaltig und es gibt relativ viele von ihnen. Die Forschungsgruppe rund um Sabine Seelbach, Professorin am Institut für Germanistik, der auch Angelika Kemper angehört, hat sich auf Traktate des scholastischen, humanistischen, laienweltlichen, meditationsorientierten sowie logisch-wissenschaftlichen Typs aus dem Spätmittelalter spezialisiert. Die besondere Herausforderung dabei: „In der Regel werden die Inhalte nicht ganz klar und einfach wiedergegeben, sondern sie haben oft einen verknappten Charakter, sind elliptisch, stichwortartig verfasst. Insgesamt handelt es sich also um eher schwierige Lektüre“, wie Kemper erklärt. Gerade diese Texte wurden bisher aber noch kaum ediert.

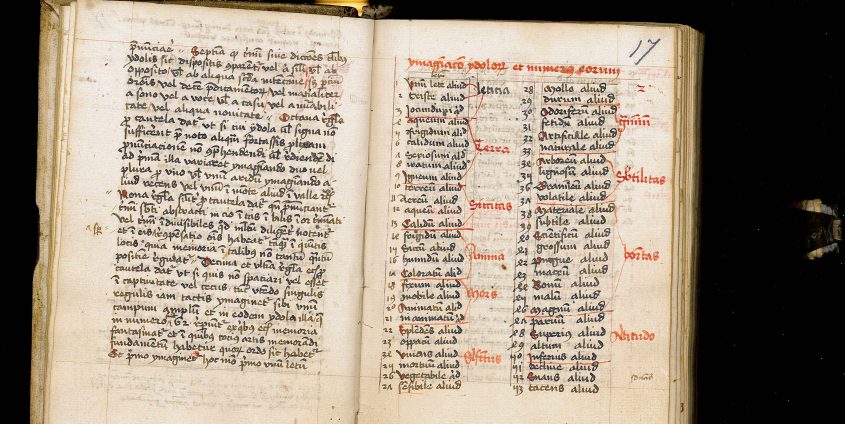

Seelbach und ihr Team haben daher auf solche Quellen des Spätmittelalters fokussiert, diese kritisch ediert, übersetzt und kommentiert. Die Bearbeitungen von insgesamt sechs Traktaten werden nun voraussichtlich zu Jahresbeginn 2018 in Buchform erscheinen. Behandelt werden die anonymen Traktate Ars memorandi (Incipit: Artis memorandi nobilissime … regule decem) und De arte memorandi (Incipit: Nunc igitur ut ait Tulius) aus der Stiftsbibliothek Melk (siehe Abbildung) sowie Jacobus Ragona: De artificiali memoria, Matthaeus de Verona: De arte memorandi, Jacobus Publicius: Ars memorativa und der Anonymus De arte memorativa secundum Parisienses (Incipit: Attendentes nonnulli philosophie professores).

Individuelles und kulturelles Gedächtnis

„Die Traktate vermitteln Methoden, die auf der individuellen Ebene ansetzen“, erläutert Kemper. Was aber, vorwiegend in lateinischer Sprache, vermittelt wird, ist auch kulturelles Wissen. Als Beispiel führt Angelika Kemper die meditativen Inhalte in den Klöstern an, die in dieser Zeit heilsrelevant waren. Die Ars memorativa sollte aber auch bei der Bewältigung eines zunehmend wissensbasierten Alltags unterstützen: „Gerade im Umfeld der italienischen Renaissance mit der aufblühenden Stadtkultur diente sie auch bei Kaufmanns- oder Finanzgeschäften.“ Bei Jacobus Ragona gebe es, so Kemper, sogar eine Stelle, wo es um das Memorieren von Kartenspielen geht; also um Techniken, um möglichst erfolgreich zu spielen. Sein Gedächtnis gut nutzen zu können, brachte Vorteile. Nicht verwunderlich also, dass es auch die Idee gab, dieses Wissen nur einem eingeschränkten Publikum zur Verfügung zu stellen: „In manchen Traktaten wird die Ars memorativa ein kleines bisschen wie eine Geheimlehre behandelt“, wie Kemper ausführt.

Gedächtnislehren sind international

Für Sabine Seelbach und Angelika Kemper wurde durch die Forschungsarbeiten deutlich, dass sich die Vorstellungen von Gedächtnistechniken überall ähneln, in verschiedenen Kontexten immer wieder auftauchen und in ihrem Kern relativ konstant sind, egal ob sie im Kloster, zu Hofe oder in humanistischen Kreisen zum Einsatz kommen. Auch zwischen Melk und Padua muss es Verbindungswege gegeben haben. Vermutlich waren es die Reformkonzilien im 15. Jahrhundert, die zum Schmelztiegel wurden und den Rahmen für den Austausch von Wissen bildeten, unter anderem auch zur Ars memorativa.

für ad astra: Romy Müller

Zum Forschungsprojekt

Ausgangspunkt für die Forschungsarbeiten war die Habilitation von Sabine Seelbach. Die Edition wurde zuerst von der Deutschen Forschungsgesellschaft gefördert, später von der Privatstiftung Kärntner Sparkasse sowie vom Forschungsrat der AAU. Das Buch zum Projekt wird 2018 unter dem Titel „Documenta mnemonica. Bd. 3: Zentrale Gedächtnislehren des Spätmittelalters“ in der Reihe „Frühe Neuzeit“ bei De Gruyter erscheinen.